耐震(コンクリートコア等)

概要

コンクリートは、主に建築工事(学校,県営住宅,住宅,工場,寺院,病院,ビル,倉庫など)と土木工事(下水道,管渠,人孔,配水池,水再生センター設備,高速道路IC・JCTなど)に使用されています。年数が経過したコンクリートは、様々な要因で性能が低下している可能性があるため、点検・調査を行います。その際、必要であれば試験用のコンクリートを採取して試験を実施し、得られた結果は対策(補修・補強など)を行うかどうかの判断材料に使用されます。

特徴

・構造体コンクリートの圧縮強度は、施工条件や環境条件による劣化(凍害やアルカリシリカ反応)、中性化や塩害による鋼材腐食などの原因により変動するため、実構造物のコンクリートの圧縮強度を調査することがあります。

・中性化深さは、下記のメカニズムで進行するため、現在の中性化の状況や今後の進行状況の確認を目的として、試験が行われます。

①大気中の二酸化炭素と水分の反応によりpHが低下→②鋼材表面の不動態被膜が消失→③水分と酸素の供給により鉄筋が腐食→④鋼材の断面減少に加えて腐食生成物の体積膨張によりコンクリートにひび割れやはく離が発生

・塩化物イオンは、コンクリート中の鋼材を腐食させることにより、コンクリート構造物の性能を低下させる物質です。①製造時に材料から供給される場合と②海水や凍結防止剤など外部環境から供給される2つのケースがあり、試験が行われます。

主な試験の紹介

規格名称(JIS等)や関連規格、仕様書等について

見掛けの密度:JIS A 1107

圧縮強度:JIS A 1107,ソフトコアリング(建築対応),ソフトコアリングC+(土木対応)

静弾性係数:JIS A 1149

中性化深さ:JIS A 1152,ソフトコアリングC+(土木対応)

塩化物イオン量:JIS A 1154

配合推定:一般社団法人セメント協会 コンクリート専門委員会報告F-18【中央試験所で実施】

促進膨張率:JCI-S-011(旧JCI-DD2)【中央試験所・西日本試験所で実施】

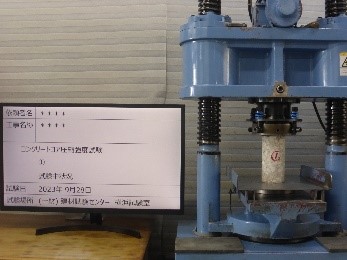

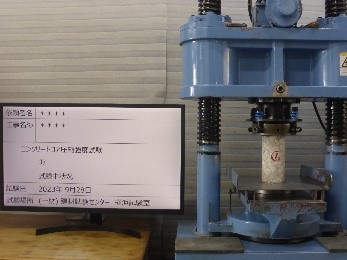

コンクリートコアの品質試験

圧縮強度試験機の荷重容量は、4kNから1000kN まで対応可能です。また、供試体の寸法は直径150mm×高さ300mmまで対象としております。写真は、試験前・中・後の3条件、さらに全体1枚・代表1枚・各試験体1枚の3条件から選択可能です。

中性化深さは、仕上げ部分を除き、コンクリートの筒元(コア貫通の場合筒先も)から濃い赤紫色までの距離を測定しています。供試体1体につき1枚写真を撮影します。

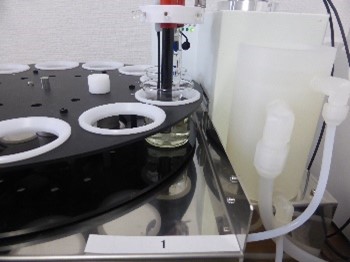

塩化物イオンは、粉末にした試料に硝酸(1+6)を加えて加熱煮沸し、pH調整、再加熱、吸引ろ過して定容した試験溶液と電位差滴定装置を用いて測定します。粉砕・粒度調整後の状況、煮沸状況(代表)、滴定状況(代表)の3つの写真を撮影します。

主な試験方法

コンクリートコアの性能試験

| 試験方法・規格 | 試験項目 |

|---|---|

| JIS A 1107 | 見掛けの密度,圧縮強度 |

| JIS A 1149 | 静弾性係数 |

| JIS A 1152 | 中性化深さ |

| JIS A 1154 | 塩化物イオン量 |

お申込みから試験実施までのフロー

- お問い合わせ

ホームページまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

- 事前打ち合わせ・お見積りの提示

試験料金は料金表をご参照下さい。お見積りが必要な場合は各試験室より発行します。

- 試験のお申し込み

工事用材料試験業務約款にご同意の上、申込書に必要事項をご記入後、申込書と供試体(試料)をお送りください。

- 請求書の発行

試験実施月の月末にまとめて請求書を発行します(翌月初旬発送)ので、原則60日以内にお支払い下さい。新規お取引又は直近3年間でお取引がない場合は前入金となります。

- 試験の実施

試験を実施します。

試験立ち会いが 必要な場合は申込時に希望日時をお伝え下さい。 - 試験結果報告

試験終了後、報告書を作成し送付します。

報告書例

よくある質問

塩化物イオン量試験および塩化物イオン濃度分布試験はできますか?

工事材料試験所の横浜試験室及び浦和試験室、西日本試験所・試験課、中央試験所材料グループで実施しています。

なお、試験所により対応可能な試験方法や規格が異なりますので、詳しくは各試験所までお問い合わせください。

コンクリートコアの圧縮強度試験の供試体寸法について教えてください。

試験方法により、次のとおり規定されています。

(1)JIS A 1107(コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法)

直径は粗骨材最大寸法の3倍以上、高さと直径の比(h/d)が1.90~2.10を原則とし、どのような場合も1.00を下回ってはならない。

(2)ソフトコアリングC+※

直径は25mm±1.5mm、高さは50mm±3mmを許容範囲として、高さと直径の比(h/d)が2.0

(3)ソフトコアリング※

直径は18.0~26.0mm、高さと直径の比(h/d)が1.5~2.2(普通コンクリート、軽量コンクリート)もしくは2.0(高強度コンクリート)

※(2)、(3)の方法では、別途、試験可能な推定圧縮強度範囲などが規定されています(会員のみ利用可能)。

コンクリートコア供試体を採取する際の注意事項について教えてください。

構造体などからコンクリートコア供試体を採取する場合、仕上材(モルタル、しっくいなど)が含まれることがありますが、試験では仕上材を除いたコンクリートの部分を使用します。

圧縮強度試験時にコンクリートの長さが直径の1倍以上(補正係数無しの場合は直径の1.9倍以上)必要ですが、整形の過程で短くなるため、余裕をもって採取いただくことをお勧めします。 また、直径は粗骨材寸法の3倍以上必要となります。一例として粗骨材の最大寸法が25mmの場合、直径は75mm以上必要となります。コアドリルの外径が75mmの場合、実際のコア供試体の直径は75mm未満となりますので、ご注意ください。なお、直径が粗骨材寸法の3倍未満の場合、圧縮強度は参考値となりますので予めご了承ください。

また、ソフトコアリングC+※およびソフトコアリング※の供試体は、JISに比べ直径が細いため採取途中に折損などが生じ、必要な長さを確保できなくなることがあります。供試体は、長さに余裕をもって採取いただくことをお勧めします。

※ソフトコアリングC+およびソフトコアリングは、(一社)ソフトコアリング協会の特許技術です。同協会の会員以外は、これらの方法によるコンクリートコア供試体の採取を実施できませんので、ご留意ください。

圧縮強度試験時の写真撮影について教えてください。

写真は、試験前・中・後の3条件、さらに全体1枚・代表1枚・各試験体1枚の3条件から選択可能です。

中性化深さ試験と併用する場合、供試体を割裂する都合上、破壊せずに圧縮強度試験を終了するため、試験前後でほぼ写真が変わらない点にご注意ください。

試験期間はどれくらい掛かりますか?

試験項目、数量により異なるため、実施試験室にお問い合わせください。

塩化物イオン試験の料金はいくらですか?どれくらい質量があれば試験可能ですか?

工事材料試験所の料金表をご確認ください。

塩化物イオン試験の最小質量は、粉砕時の損失分も含めて50gの確保をお願いしております。また、ドリル粉の場合は、30g以上を目安としておりますが、必要量の確保が難しい場合は、担当者へご相談ください。

お見積り・お申し込み

お申込みは、こちらのフォームからお願いいたします。

関連資料

耐震診断関連試験

関連する試験

-

コンクリートの圧縮強度試験画像

-

コンクリートコアの配合推定試験画像

-

コンクリートコアの促進膨張率試験画像

お問い合わせ

試験所へのアクセス

武蔵府中試験室

〒183-0035 東京都府中市四谷6-31-10

TEL:042-351-7117

FAX:042-351-7118

アクセス

- 京王線中河原駅よりバスで約15分

(ちゅうバスをご利用の場合)四谷六丁目ルート・四谷六丁目で下車し徒歩2分

(京王バスをご利用の場合)都営泉2丁目行きバス四谷泉で下車し徒歩1分

横浜試験室

〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-31-8

TEL:045-547-2516

FAX:045-547-2293

アクセス

- 横浜市営地下鉄新羽駅(出口1または出口2)より徒歩15分

- 東急東横線綱島駅より新横浜駅行き、新羽駅行き、新羽営業所行きバス約15分、貝塚中町で下車し徒歩約2分。

船橋試験室

〒273-0047 千葉県船橋市藤原3-18-26

TEL:047-439-6236

FAX:047-439-9266

アクセス

- JR武蔵野線船橋法典駅より桐畑・市川営業所行き、桐畑・中沢経由ファイターズタウン鎌ヶ谷行きバス約10分、藤原5丁目で下車し徒歩約3分。

福岡試験室

〒811-2115 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷926番地

TEL:092-934-4222

FAX:092-934-4230

アクセス

【九州自動車道利用】- 須恵スマートICから県道91号線を東に向かい約10分

- 大宰府ICから国道3号線を空港方面に向かい、御笠川交差点を右折し県道60号線を直進約15分

- ユニバ通りを経由して、県道91号線を東に向かい約30分